コリについて

「こり」については、丁寧に施術をしていけば、ほぼ確実に解消できます。

適切な刺激(正しい部位・頻度・強度)を入れれば、硬結が解消する、つまりアウトカムが予測しやすいというのは、こりの生成・解消は単純な物理法則に従っているから、という表現が可能かもしれません。

様々な生理学的・病態生理学的な研究をもとに立てられている、現在もっとも説得力があると思われる仮説によれば、

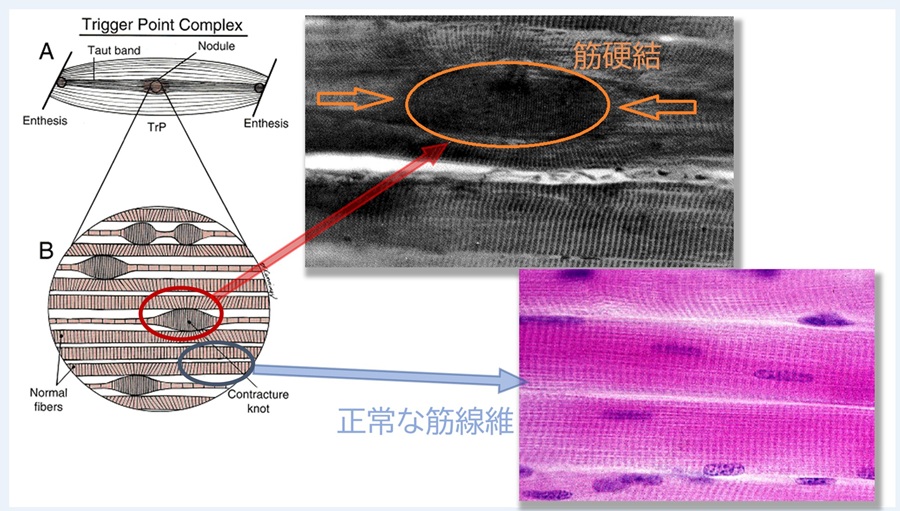

「コリ」というのは、使いすぎ、誤った使い方、廃用、外傷など何らかの理由により生じた局所での「虚血」(=血行不良)が原因で、筋肉が緩むために必要なネルギーが枯渇してしまったため、筋肉が収縮したままロックがかかってしまった状態です。

また、この「凝った」状態は、別の表現では慢性炎症(*1)、炎症がくすぶっている状態、とも説明されます。

炎症は損傷した組織が治癒するためにはなくてはならない現象で医学的には本来決して悪者ではありません。

炎症は、細胞組織傷害に始まって、血管および免疫反応の後に組織の再生や修復が行われるというもので身体の内部秩序を維持するために不可欠な現象で、炎症が起こらない場合は十分な治癒が望めないことが医学的に分かっています。(*2)

ただし、それはあくまでも炎症の過程が最後まで進んで治癒に至ればの話で、途中で止まってしまっている状態は間違いなく悪者です。

鍼の場合は「膜」経由でコリや痛みを解消していくイメージなのでここでは言及しませんが、マッサージ・指圧などで「こり」を取っていく場合は、くすぶり続けている慢性炎症状態に対して少し強めの刺激を入れることで一度、急性炎症状態に引き戻して正常な炎症⇒治癒のルートに乗せる、というイメージでコリを取っていくことになります。

純粋な筋・筋膜性疼痛やトリガーポイントにおける関連痛の痛みであれば、コリ(虚血)が無くなれば痛い理由もないので、コリの解消に伴って解消していきます。

「こり」と「痛み」との間に他の要因(*3)が噛んでいる場合はする場合が多いですが、そうはいかない痛みもあるので、その場合は、一つ一つ考えられる原因を探りながらの治療になります。

(*1):虚血状態が長引けば、筋組織は正常な状態を維持することができず損傷されていき炎症が生じます。筋硬結の病理組織学的な所見によればコリの周囲ではヒスタミン、血小板など炎症物質の増加が認められます。

(*2):ですので、抗炎症薬の使用は時としてマイナスに働くことが指摘されています(van den Berg ,2012 “Fascia – the tensional network of the human body””)

(*3):寝不足などの生活習慣や精神的ストレスなど。

他にも、運動不足により筋力が低下していれば関節のアライメントが変わってしまったりするのでそれが原因で関節包や靭帯に負担をかけ痛みにつながることなども考えられます。

また、不動それ自体が痛みの原因になることも報告されています(『痛みを知る』熊澤孝朗)。

当院において大切な論文

1979年にK. Lewit氏によって書かれた論文です。治療法についてあれこれ悩んでいるときに出会い当院の方向性が決まりました。

“THE NEEDLE EFFECT INTHE RELIEF OF MYOFASCIAL PAIN” writen by KAREL LEWIT, Pain, 6 (1979) 83–90,© Elsevier/North-Holland Biomedical Press

Summary of the Summary

「When the most painful spot was touched by the needle, immediate analgesia without hypesthesia was observed in 86.8% of cases. … The effectiveness of treatment was related to the intensity of pain produced at the trigger zone, and to the precision with which the site of maximal tenderness was located by the needle.」

*要するに、鍼は正確に当たれば効くよ!ということです。